艺术家刘建华与本次展览的新作《塔器》

艺术家刘建华与本次展览的新作《塔器》

1975年夏天,刘建华怀揣着“画画”梦,从吉安来到了景德镇。在云南、上海几经辗转,如今,他已经成为了中国当代艺术领域最具实验性、代表性,并且享誉国际的艺术家之一。

刘建华将陶瓷材料“玩”到了极致,作品遍布全球各大美术馆,也把古老中国的哲思带去了世界各地。他的作品还登上了法国、西班牙的中学课本,用另类的作品让世界认识了一个全新的中国。

刘建华个展“形而上 器”展厅现场

天气渐消暑意的初秋,上海复星艺术中心揭幕了艺术家刘建华酝酿了两年多的大型个展“形而上 器”,展出了他疫情期间最新的10组创作,饱含了他在此期间最为动容的内心感受。馆方感叹说:这是建馆以来布展难度最大的个展。

展厅二楼被用“集装箱”分割成了5个空间,像是漂浮在黄浦江之上、讲述着中国瓷器贸易的历史。而三楼则铺满了泥浆和陶瓷黏土,像一湾固态的池。“我希望观众走进去的时候是‘茫然’的。”刘建华告诉我们。

开展之前,我们与正忙于布展的艺术家刘建华和策展人鲁明军聊了聊这次特殊的展览,以及艺术家的创作与生活。

复星艺术中广场上一把拔地而起的明黄色“尺子”,与红铜色的美术馆建筑形成了奇妙的呼应。这座高达8.5米的大型装置《尺度》,是刘建华最新的公共艺术作品。整个装置通体由钢焊接和打磨而成,运用汽车烤漆工艺,凌空切入地面,意在说明陶瓷重于火候,而万物贵在尺度。

艺术中心的二层展厅,原本二层开阔的空间被分为了5个用土黄色的石膏板隔离出的独立空间,配合着挑高6.3米落地窗看到的黄浦江景,就像五个“箱子”漂浮在了水面之上,瞬间让我们联想到了这次的主题——中国陶瓷的外销历史。

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

“复星艺术中心的空间比较独特,它不是标准的白盒子美术馆,没有那种围住的墙。在某种意义上,要为它‘量身定制’”,策展人鲁明军告诉我们,“我们把整个二楼空间想象成一个海平面(也可以把它想象成是一个码头),5个空间就相当于5个集装箱一样,装满了陶瓷制成的展品。也回应了早期全球化时代,中国的陶瓷贸易。”

《境象》2016-2022

《境象》2016-2022

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

这次展览,没有任何既定的看展动线,观众可以随意地进入任意一个场域去感受身体和精神性的关系。

五个“集装箱”里的颜色,有的被涂成全黑,有的通体洁白,色彩的骤然转换让观众仿佛进入了不同的冥想之所。“我们不希望构成完整的先后顺序,海洋没有逻辑。”鲁明军说道。

这次的展品延续了艺术家刘建华一贯的艺术脉络,但更加私人、内化。艺术家在采访中表示:“我这些年有时候会看一些中国古代建筑史和中国哲学这类的书籍,这是我自己的兴趣,倒不一定它马上能够解决什么样的问题。”

《塔器》2021-2022

《塔器》2021-2022

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

展厅中第一个“集装箱”中的展品,似乎就是想要还原陶瓷的基本的器型,造型上是器皿的基本形状,但它又是高度抽象化的,像是截取了一部分的常用器皿,可能是壶盖、瓶颈、碗口。

刘建华告诉我们:“陶瓷材料其实跟自然是有关系,古人从山上采集矿物质泥土,然后来冶炼,再通过自己对材料的一种理解,创造出了那些釉色,颜色就像珍贵的玉器,但因为器皿的实际用途,它又有一种日常性。”

《痕迹之形》2016-2022

《痕迹之形》2016-2022

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

刘建华说自己尤其喜欢宋代的陶瓷,他认为那种气息,是隔着博物馆的玻璃柜都能感受到的,是无法复制的。“我们现在看到的宋代从钧窑、汝窑出来的器皿,特别抽象,对这种器皿有一种和其他朝代不同的认知和修养在里面,审美很单纯。它不亚于西方的抽象绘画,或者是说极少主义的作品。”

鲁明军则表示:“我觉得艺术家在这次展览中还是有很大的突破的,他不再像过去,简单地在一两种物之间作一种语言上的转化。他在材料上下了很多功夫,包括用陨石釉这种独特的制造方式,去实验、去创作,去寻找它可能释放的能量。”

《气体》2022

《气体》2022

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

《气体》诞生于今年的3月份,是艺术家觉得特别私人的一件作品。六件形状不一的《气体》通体黑色,全部用陨石釉打造,虽是陶瓷,却有着金属的质感。

刘建华说:“之前我基本上是景德镇上海两边跑。2月底去了景德镇,后来因为上海的疫情我就没办法回来。但是家里人都在上海,就很焦虑。在那样的一个环境里面,每个人都是无助的,你不清楚会发生什么。每天唯一能做的就是努力工作,然后跟家人视频。这件作品是在很多想法不断深化的过程中产生的。你很难说是跟疫情有直接的一个关系,但确实是那个时候的一种感受。”

《气体》在喷雾时的状态

《气体》在喷雾时的状态

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

《气体》中间留出了一个黑洞,里面是一个装着水的喷雾的装置,人类赖以生存的水和空气被艺术家具象化了。

“你曾经拥有的很多东西,但在某一瞬间,可能都会突然失去,最终发现还是回到了原点,而这是你没有办法判断和预知的。我们从古代发展到现代文明几千年,整个社会发生了翻天覆地的变化。星链、火箭太空旅行、人机大脑。但如果在一个特殊的场景里,我们回到了最原始的阶段,我们发现,我们只有水和空气。”刘建华说。

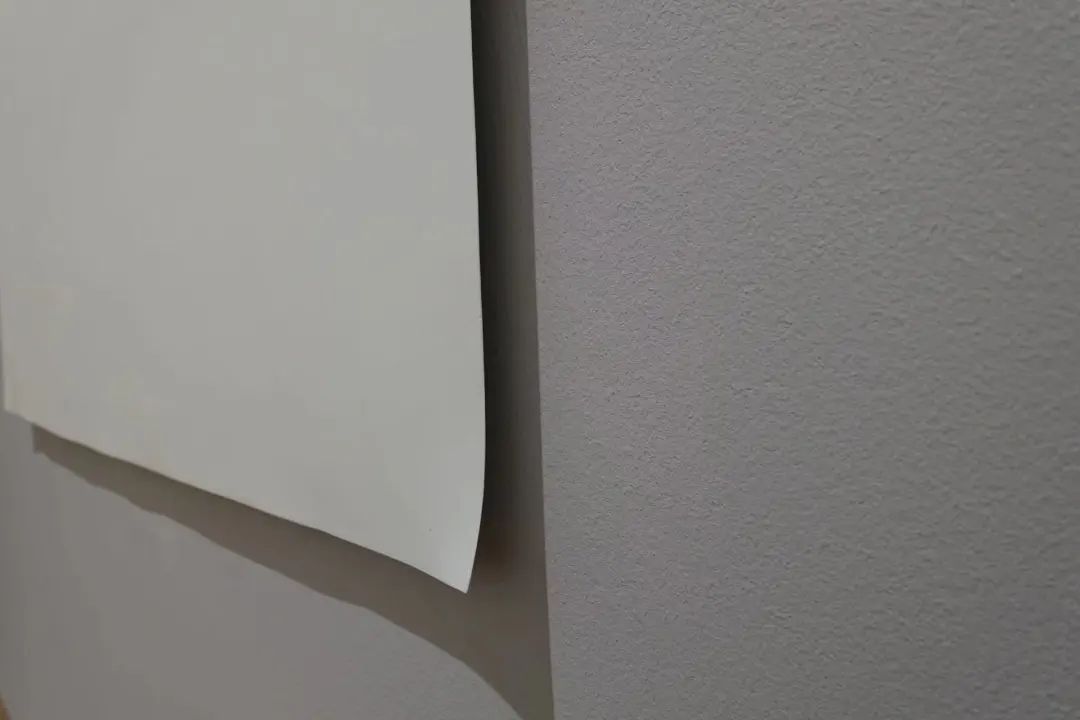

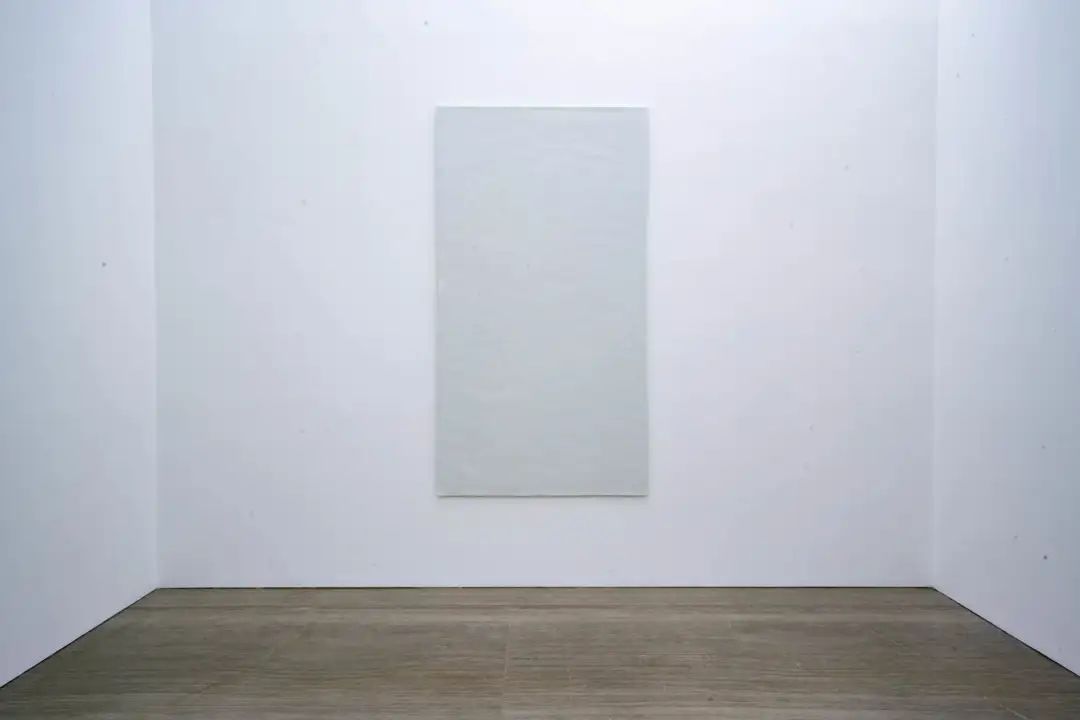

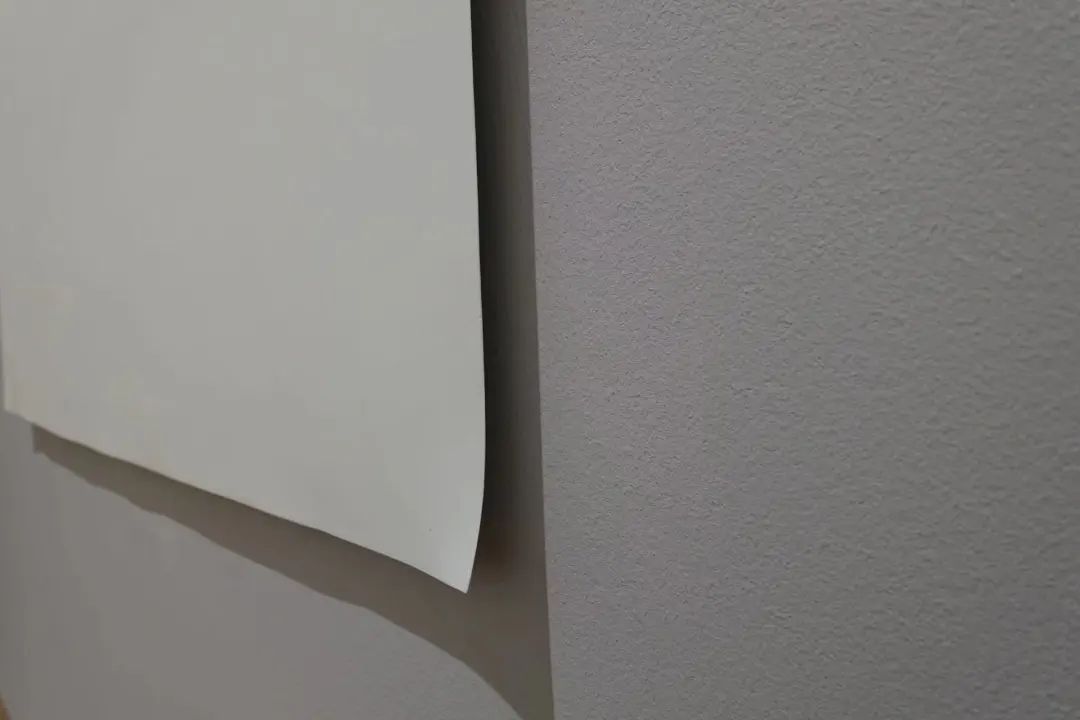

《白纸》2008-2019

《白纸》2008-2019

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

从黑色的“箱子”中出来,一个全白的空间中,只挂了一张巨大的“白纸”,白上叠白,塑造了一种静态的回响。这次的《白纸》也是艺术家造的“纸”中,最大的一张。“纸”没有上釉,它的曲度、质感、光泽,都与真正的白纸极其相似,内里又透出一丝坚硬。从2008年起至今,艺术家十几年的经验和实践,让《白纸》这个系列自我演化成了有机体。

与艺术家以往的作品相比,这次展出的新作多了一些未来感和神秘感。这与他对人类哲学的思考有着密不可分的关系。“你从哪里来,你要去到哪里,实际上谁都不清楚,是吧?人在很多时候都是在享乐或者拥有,而我们今天面临很多东西,其实是跟欲望有关的。我觉得艺术能够产生一种表达,每个艺术家可能都会有不一样的方式。”刘建华说。

《1.2米》2012-2022

《1.2米》2012-2022

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

除了陶瓷,在展览中他也用了很多其他的材料。在二楼落地窗前挂在江对岸那道“铁幕”,不管是在视觉,还是在展览的脉络上,都给人一种非常直观的震颤。整个作品用铁丝做成的,像窗帘一样,铺满了整个内墙,又隐隐约约有些透光。铁丝给人不安和危险感,似动非动。

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

复星艺术中心,2022

而连接五个“集装箱”的,是铸铜做的“树根”,它们野蛮地横在地上,挂在墙上,向观众宣告存在感。“树根是很有生命力的。”刘建华说。

“这些‘树根’模拟了海底的植物,它们蔓延到了集装箱上,就好像集装箱已经在这儿放了很久不动了。”鲁明军说。大海是静止的,集装箱也是静止的,但动势和生命力又在空间里无限生长,人们在展厅里感受到一种微妙的精神张力,似乎与现实无关,又好像是一体的。

《无形之中》2022

《无形之中》2022

刘建华个展“形而上 器”三楼展厅

三楼的展厅是截然不同的天地。刘建华用陶瓷的瓷泥、泥浆铺就了一湾巨大的“涝池”。“我希望大家走进这个空间的一刹那,最好是‘茫然’的。”他说。艺术家觉得用泥这种天然温和,构成陶瓷的材料,能让人有一种在自然里呼吸的感觉。而我们与这个封闭空间中“自然”的对话,用的仿佛是一种全新的语言体系。

“因为这个作品叫《无形之中》,本身是充满意境的,观众会在那种迷茫的状态下寻找、思考很多东西,而任何人的感受都不一样。”刘建华说。而对于他来说,看着观众自己去找寻不一样的答案,也是作为艺术家的极大满足。

1978年,16岁的刘建华(右)在景德镇雕塑陶瓷厂工作

谈起艺术之路,刘建华说自己是那种不断会用外部环境的改变去激励自己向前的人。

1962年,刘建华出生于江西吉安。1975年,当时还只有12岁的刘建华为了自己“想要画画”的梦想,毅然休学离家,从小城吉安来到了景德镇,跟着当时在美术研究所的舅舅学画画。

15岁,他就进了景德镇雕塑瓷厂,学习从泥巴到翻模、造型、印坯、注浆、上釉等一系列的工序,这一切成了他生活的全部。

“当时在雕塑瓷厂呆了8年,就是觉得限制,只是在一个框框里成长。但是整个社会和时代都发生了很大的变化,一直待下去,我觉得不甘心。”刘建华说。那时候想要跳出这样的困境,唯一的出路是考大学。于是每天下班后,他就骑着自行车找人一起画画,甚至于痴迷到,大年三十的晚上还找画友画画。

刘建华景德镇就读大学时期的照片

就这样考了两年,终于上了景德镇陶瓷学院(现景德镇陶瓷大学)的雕塑系。“选雕塑专业一是我喜欢,二是因为当时在雕塑瓷厂虽然是做传统雕塑,但它还是立体的,这种形式、语言表达都是我喜爱和敏感的。”刘建华说。

1989年毕业后,刘建华来到了昆明的云南艺术学院任教。在那里,他接触了很多在当地做实验艺术的朋友们,打破了他固有的对艺术表达概念的局限。

刘建华景德镇就读大学时期的照片

就这样考了两年,终于上了景德镇陶瓷学院(现景德镇陶瓷大学)的雕塑系。“选雕塑专业一是我喜欢,二是因为当时在雕塑瓷厂虽然是做传统雕塑,但它还是立体的,这种形式、语言表达都是我喜爱和敏感的。”刘建华说。

1989年毕业后,刘建华来到了昆明的云南艺术学院任教。在那里,他接触了很多在当地做实验艺术的朋友们,打破了他固有的对艺术表达概念的局限。

“我常说交流很重要,艺术家自身就像一个被限制的密闭空间,艺术交流会产生缝隙,让你得以换气呼吸、重新认知,知识结构和观念的转换,让我能够在材料中表达思考,作品与空间对话,制造思想的场域。”

刘建华《精神的指向——游离系列》,1992 - 1993

刘建华《精神的指向——游离系列》,1992 - 1993

刘建华《彩塑系列——隐秘》,1993 - 1995

他在云南一待就是15年。“其实艺术家在那儿还挺舒服的,也挺自由。”

在这段日子里,他创作了一系列与肢体相关的作品。这与他在雕塑系学习的过程中,接触到的西方雕塑的创作形式,人体、头像,看了大量米开朗基罗、菲狄亚斯、罗丹、布朗库西、亨利·摩尔等等名家的作品有着不可分割的关系。

刘建华《彩塑系列——隐秘》,1993 - 1995

他在云南一待就是15年。“其实艺术家在那儿还挺舒服的,也挺自由。”

在这段日子里,他创作了一系列与肢体相关的作品。这与他在雕塑系学习的过程中,接触到的西方雕塑的创作形式,人体、头像,看了大量米开朗基罗、菲狄亚斯、罗丹、布朗库西、亨利·摩尔等等名家的作品有着不可分割的关系。

刘建华《彩塑系列一一迷恋的记忆》系列 ,1997-1999

刘建华《彩塑系列一一迷恋的记忆》系列 ,1997-1999

“60年代出生的人是比较压抑的,那时男孩女孩都不太讲话。” 刘建华90年代作品中无头无臂的旗袍女体给人带去无穷的想象。他用乌金釉和描金的线去勾勒出了女性的旗袍。

当时陶瓷在人们的刻板印象里还只是作为一个工艺美术的材料存在着,重新拾起陶瓷这种材料,并把它带入到当代艺术中,对于刘建华来说,似乎是命中注定。

“我整个青春期都跟陶瓷都有关,它伴随着我成长,可以说是融入到血液里面去。我与陶瓷材料这样的一种互动,与深化关系的过程,可能会让我跟其他人对陶瓷的理解会不一样,这里面没有高低之分,我只是觉得它有差异。”

刘建华《日常·易碎》系列 ,2001-2003

刘建华《日常·易碎》系列 ,2001-2003

刘建华《水中倒影》,2002-2003

刘建华《水中倒影》,2002-2003

刘建华,《飘浮的风景——浦江两岸》,2010

《日常·易碎》用1000多件现成品翻制成陶瓷,组成了2000年前后中国飞速发展的城市图景。“那个时候希望用艺术介入到社会的发展变化中来。”刘建华说。2004年,他从云南来到了上海。对于过惯了云南那种闲适生活的他来说,城与城之间的转换,对于他的冲击是巨大的。

“当时我有一个契机可以调到上海大学的美术学院里来,我这个人,天生对现状就是不满的。所以我选择了去接受这样的一个机会和挑战。上海它像一个搅拌机,每天醒来你就要开始工作,要面对不同的事情。很多东西推着你不由自主地往前走,在这个过程中,就需要不断去面对和转换作品的形态。”刘建华说。

刘建华,《飘浮的风景——浦江两岸》,2010

《日常·易碎》用1000多件现成品翻制成陶瓷,组成了2000年前后中国飞速发展的城市图景。“那个时候希望用艺术介入到社会的发展变化中来。”刘建华说。2004年,他从云南来到了上海。对于过惯了云南那种闲适生活的他来说,城与城之间的转换,对于他的冲击是巨大的。

“当时我有一个契机可以调到上海大学的美术学院里来,我这个人,天生对现状就是不满的。所以我选择了去接受这样的一个机会和挑战。上海它像一个搅拌机,每天醒来你就要开始工作,要面对不同的事情。很多东西推着你不由自主地往前走,在这个过程中,就需要不断去面对和转换作品的形态。”刘建华说。

刘建华,“地平线”系列《容器》, 2009

刘建华,“地平线”系列《容器》, 2009

刘建华,“地平线”系列《一叶苇舟》, 2009

刘建华,“地平线”系列《一叶苇舟》, 2009

刘建华,“地平线”系列《骨头》, 2009

刘建华,“地平线”系列《骨头》, 2009

刘建华,《迹象》, 2011-2020

刘建华,《迹象》, 2011-2020

也许是上海的快节奏拖带着艺术家一直在快速消耗自己,2008年,刘建华旧病复发,他想让自己慢下来,并提出了“无意义,无内容”,觉得艺术家要和现实保持距离。

他的作品风格从繁复、多彩转向了接近于极简主义的安静和纯粹。“一张白纸”、“一叶苇舟”、“一滴墨迹”、“一根骨头”,“一根线条”……他通过不断地打磨、抚摸陶瓷,让这种材料焕发了神性和哲学性。

刘建华与作品《沙》

刘建华与作品《沙》

刘建华,《沙》, 2012-2019

刘建华,《沙》, 2012-2019

“我其实是慢慢到了创作后期,才发现在陶瓷厂的那8年也是缘分。我对陶瓷的预判、这种材料的理解,让我不管是往回收,还是展开,都进出非常自如。那时候我才觉得,人生真的是无法设定的,你永远不知道会发生什么。”刘建华这样形容自己跟陶瓷的关系。

刘建华,《黑色的火焰》,2016-2017

刘建华,《黑色的火焰》,2016-2017

他的作品中也用到了很多其他的材质,比如铸铜、铸铁、玻璃、木头、石膏、铁丝、玻璃钢、泥土、砂砾等等。他对未知材料的探索,其实也代表了某种他对自己艺术家身份的思考。

“任何东西都是未知的,我们都要面对很多问题。比如当你面对现实,你心里要有一种敏锐度,根据自己的知识结构,有一个心理的预判。”刘建华说。这也是他如此喜欢艺术家这个职业的原因,“因为艺术家这个职业,你可以一直在你自己的系统里面,去天马行空,不断自我深化,不断创造。在这个空间里,你会获得很多自由的表达。”

刘建华,《聚核》,2012-2018

刘建华,《聚核》,2012-2018

刘建华,《呼吸的风景》,2018

这种表达积累到一定程度之后,在刘建华的作品之间就形成了一种上下文的关系,如果没有前面的“繁”,就没有后面的“简”。尽管在我们看来,从上世纪90年代创作至今,艺术家在作品风格、材料运用,包括在创作概念上都有了巨大的变化。他却告诉我们,他并没有变化。

“我最大的变化就是——没有变化。你们看到的是作品的变化,我看到的是自己依旧在个人化的系统设定里面,在我恒定的个人价值观里持续表达。”刘建华笑着说。

刘建华,《呼吸的风景》,2018

这种表达积累到一定程度之后,在刘建华的作品之间就形成了一种上下文的关系,如果没有前面的“繁”,就没有后面的“简”。尽管在我们看来,从上世纪90年代创作至今,艺术家在作品风格、材料运用,包括在创作概念上都有了巨大的变化。他却告诉我们,他并没有变化。

“我最大的变化就是——没有变化。你们看到的是作品的变化,我看到的是自己依旧在个人化的系统设定里面,在我恒定的个人价值观里持续表达。”刘建华笑着说。

刘建华,《义乌调查》,2006

刘建华,《义乌调查》,2006

2006年第六届上海双年展“超设计”现场

刘建华,《出口——货物转运》,2007

艺术家说觉得特别有意思的是,他的作品会随着时间不断地形成概念上的变化。这种变化,可能是来自于外部的。比如他出现在西班牙和法国初中教材中的作品《义乌调查》,无数的小商品从集装箱中冲出来,当时艺术家想要讨论的是全球化背景下,发展中国家跟发达国家之间贸易的对话。

“但是在教科书里,他们把我的作品跟安迪·沃霍尔和超级现实主义的代表艺术家汉森放在一起。为什么?因为那是美国60年代商业消费文化的一个集中体现,而《义乌调查》是中国的商品在全球消费主义的背景下,它形成了一种对比。”

刘建华,《出口——货物转运》,2007

艺术家说觉得特别有意思的是,他的作品会随着时间不断地形成概念上的变化。这种变化,可能是来自于外部的。比如他出现在西班牙和法国初中教材中的作品《义乌调查》,无数的小商品从集装箱中冲出来,当时艺术家想要讨论的是全球化背景下,发展中国家跟发达国家之间贸易的对话。

“但是在教科书里,他们把我的作品跟安迪·沃霍尔和超级现实主义的代表艺术家汉森放在一起。为什么?因为那是美国60年代商业消费文化的一个集中体现,而《义乌调查》是中国的商品在全球消费主义的背景下,它形成了一种对比。”

刘建华,《无题》,2008

刘建华,《无题》,2008

刘建华,《黑色形体》(局部),2018

“当代艺术是一种观念上的东西,我们希望基于当下它是有意义的,并且这个意义在之后时代的推动中,能辐射出另外的价值。而这种价值可能有时候在特定的时期,才能显现出来。”刘建华说。

刘建华,《黑色形体》(局部),2018

“当代艺术是一种观念上的东西,我们希望基于当下它是有意义的,并且这个意义在之后时代的推动中,能辐射出另外的价值。而这种价值可能有时候在特定的时期,才能显现出来。”刘建华说。

艺术家刘建华2022年在景德镇工作室

刘建华在采访中对我们说,自己很庆幸能在很多人不得已发生变化的今天,还坐在这跟我们谈艺术。

“也用不上叫自己苦行僧,但我的生活很简单。每天早上在家起来可能锻炼一下身体,吃个早饭,就开车30分钟到工作室。在工作室里思考、工作、调整。然后到晚上差不多时候就该回家吃饭了。”

艺术家刘建华2022年在景德镇工作室

刘建华在采访中对我们说,自己很庆幸能在很多人不得已发生变化的今天,还坐在这跟我们谈艺术。

“也用不上叫自己苦行僧,但我的生活很简单。每天早上在家起来可能锻炼一下身体,吃个早饭,就开车30分钟到工作室。在工作室里思考、工作、调整。然后到晚上差不多时候就该回家吃饭了。”

他觉得自己这样规律的生活是维持良好状态和持续创作力的保证。“我觉得我碰到的最大难题是在于怎么突破自己现有的框架,再继续像挖井一样往下深挖,把人最本质的东西呈现出来。我觉得艺术家其实挺伟大的,但这个伟大不是去改变人类的发展方向,而在于他个体化的劳作里的那种创造性。”

编辑:黄夕芮

责编:邓凯蕾

本文图片鸣谢复星艺术中心、刘建华工作室

艺术家刘建华与本次展览的新作《塔器》

艺术家刘建华与本次展览的新作《塔器》

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

《境象》2016-2022

《境象》2016-2022

《塔器》2021-2022

《塔器》2021-2022

《痕迹之形》2016-2022

《痕迹之形》2016-2022

《气体》2022

《气体》2022 《气体》在喷雾时的状态

《气体》在喷雾时的状态

《白纸》2008-2019

《白纸》2008-2019

《1.2米》2012-2022

《1.2米》2012-2022 刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

刘建华个展“形而上 器”二楼展厅

《无形之中》2022

《无形之中》2022

刘建华景德镇就读大学时期的照片

刘建华景德镇就读大学时期的照片 刘建华《精神的指向——游离系列》,1992 - 1993

刘建华《精神的指向——游离系列》,1992 - 1993 刘建华《彩塑系列——隐秘》,1993 - 1995

刘建华《彩塑系列——隐秘》,1993 - 1995

刘建华《彩塑系列一一迷恋的记忆》系列 ,1997-1999

刘建华《彩塑系列一一迷恋的记忆》系列 ,1997-1999

刘建华《日常·易碎》系列 ,2001-2003

刘建华《日常·易碎》系列 ,2001-2003 刘建华《水中倒影》,2002-2003

刘建华《水中倒影》,2002-2003 刘建华,《飘浮的风景——浦江两岸》,2010

刘建华,《飘浮的风景——浦江两岸》,2010 刘建华,“地平线”系列《容器》, 2009

刘建华,“地平线”系列《容器》, 2009

刘建华,“地平线”系列《一叶苇舟》, 2009

刘建华,“地平线”系列《一叶苇舟》, 2009 刘建华,“地平线”系列《骨头》, 2009

刘建华,“地平线”系列《骨头》, 2009

刘建华,《迹象》, 2011-2020

刘建华,《迹象》, 2011-2020

刘建华与作品《沙》

刘建华与作品《沙》 刘建华,《沙》, 2012-2019

刘建华,《沙》, 2012-2019 刘建华,《黑色的火焰》,2016-2017

刘建华,《黑色的火焰》,2016-2017 刘建华,《聚核》,2012-2018

刘建华,《聚核》,2012-2018 刘建华,《呼吸的风景》,2018

刘建华,《呼吸的风景》,2018 刘建华,《义乌调查》,2006

刘建华,《义乌调查》,2006 刘建华,《出口——货物转运》,2007

刘建华,《出口——货物转运》,2007 刘建华,《无题》,2008

刘建华,《无题》,2008 刘建华,《黑色形体》(局部),2018

刘建华,《黑色形体》(局部),2018 艺术家刘建华2022年在景德镇工作室

艺术家刘建华2022年在景德镇工作室